1: Schwarz

Unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmung und unsere Unabhängigkeit sind variable Größen. Es gibt sie nicht in Stufen oder Klassen. Die Übergänge sind fließend. Ich hatte mir nie Gedanken über ein Maß gemacht, das bei 0 liegen könnte - im Gegenteil: Ich war jung, hatte einen Studienplatz in Harvard und die Tatsache, dass meine Eltern zur Upper-Class gehörten, ließ mich relativ sorgenfrei in eine spannende Zukunft sehen.

Bis zu dem Unfall.

Meine Erinnerungen blieben einschließlich Party intakt.

Es gab gute Musik, ein leckeres Buffet und frische, alkoholfreie Getränke. Ich ging mit Alkohol kompromisslos um, wann immer ich mit meinem kleinen, aber flotten Mini-Cooper unterwegs war. Das bedeutete: Nicht ein einziger Schluck! Nicht einmal Bowle oder ein Glas Sekt kamen in Frage. Es hatte mich durchaus ein paar Anstrengungen gekostet, dafür in meinem Freundeskreis Verständnis zu ernten, aber schließlich sprach es sich herum. Nicht zuletzt aus diesem Grunde war mir alles, was danach passierte, vollkommen unerklärlich.

Auch Jake blieb mir im Gedächtnis. Er sah nicht nur gut aus, sondern war ausgesprochen charmant und wir unterhielten uns angeregt über die Party, das Studium (er war tatsächlich auch Student der Ökonomie in Harvard – im 3. Semester), Musik, Eltern und andere nervige Zeitgenossen … kurzum, wir fanden auf Anhieb einen Zugang und eine Wellenlänge. Jake hatte einen angenehm trockenen Humor, schien sich selbst nicht für den Nabel der Welt zu halten und wirkte dennoch (oder deshalb?) angenehm entspannt und selbstbewusst. Ich beschloss, die Nummer, die er mir gab, ein paar Tage nach der Party tatsächlich anzurufen. Das gab ich natürlich Jake gegenüber nicht zu. „Na, mal sehen. Wenn Du mir noch eins von den Lachstoasts holst, ziehe ich Deinen Vorschlag wohlwollend in Erwägung. Falls ich Zeit dafür finde, versteht sich.“

Wir flirteten fast drei Stunden lang. Ich hatte mich schon lange nicht mehr so gut amüsiert.

Gegen zwei Uhr machte ich mich dann auf den Heimweg. An einer Tankstelle kaufte ich mir einen Becher Kaffee, um die paar Meilen, die noch vor mir lagen, halbwegs wach zu überstehen.

An dieser Stelle ist mein Film gerissen.

Mein Bewusstsein kam zuerst wieder. Wie lange es allein blieb, ließ sich für mich nicht bestimmen. In dieser Zeit – es mochten Stunden, Tage oder gar Wochen gewesen sein – hatte mein Bewusstsein keinerlei Verbindung zur Außenwelt. Mehr noch – ich konnte nicht einmal meinen Körper spüren. Ich konnte denken. Das war alles.

Es ist schon seltsam, auf welche Gedanken man kommt, wenn man von allen Sinneseindrücken abgeschnitten ist. Einerseits gab es dieses Kreisen um mich selbst, bei dem ich zunehmend Angst bekam, ich könnte verrückt werden. Befand ich mich im Koma? Fühlt sich so der Tod an? War ich womöglich schon wahnsinnig und bekam es nur nicht mit? Diese Fragen quälten mich.

Es gab noch etwas, das mich zunehmend quälte und das fand ich wirklich … bizarr. Es ist nicht leicht, zielgerichtet zu denken, wenn es absolut keinen Fokus gibt, auf den man seine Gedanken lenken kann. Ebenso schwer ist es unter solchen Umständen, einen bestimmten Gedanken zu vermeiden. Wer schon einmal in der Nacht wachgelegen und sich mit irgendeiner Unannehmlichkeit beschäftigt hat, weiß, was ich meine. Obwohl man nichts ändern, nichts bewegen., sich nicht einmal mitteilen kann und es viel besser und gesünder wäre, mit dem Grübeln aufzuhören, geht es einfach nicht anders.

Ich grübelte nicht. Es wäre auch nicht zutreffend, das, was mich in Anspruch nahm, als Qual zu bezeichnen, obwohl … irgendwie quälend wurde es nach einer Weile schon. Meine Gedanken kreisten immer wieder um … Sex. Im Koma? Tot? Irre? Und gleichzeitig lüstern? Das kam mir vollkommen absurd vor. Ich konnte es jedoch nicht verhindern oder unterdrücken. Ich war seit dem Einsetzen meiner Pubertät alles andere als prüde gewesen, aber so massiv hatten mich meine Sexualhormone noch nie behelligt. Ich befand mich in einer seltsamen Schwärze und hatte geile Gedanken. Wie bizarr!

Meine erotischen Träume wurden immer plastischer und vielfältiger, wenngleich bestimmte Themen stetig wiederkehrten. In der Schwärze meiner Existenz tauchte hin und wieder sogar der Gedanke auf, dass es womöglich gar keine Träume waren. Vielleicht waren meine geilen Vorstellungen die Realität und das Dahingleiten im Nichts war der Traum? Das wäre doch viel schöner und sinnvoller!

Fast hätte ich mich darauf eingelassen, als die Geräusche kamen und mir zeigten, dass die geilen Dinge doch nur meiner Phantasie entstammten.Die Geräusche waren unerotisch.Ich brauchte lange, um sie halbwegs zu identifizieren. Irgendwann glaubte ich zu wissen, woher sie kamen. Das Piepen, Pumpen und Pfeifen klang nach Klinik. Diane, dachte ich, Du steckst in Schwierigkeiten.

Ich konnte hören. Das war alles. Ich sah nichts und spürte nichts. Eine vermeintliche Erkenntnis ließ mich fast verzweifeln: Wachkoma! Würde ich Jahre so zubringen? Wie sollte ich das bei geistiger Gesundheit überleben? Würde ich es überhaupt überleben? In welchem Zustand würde ich aufwachen, falls ich jemals aufwachte? Sollte ich mir nicht lieber wünschen, in die Schwärze zurückzugleiten und dort zu bleiben? Für immer?

Die geilen Gedanken hörten trotzdem nicht auf.Ich konnte es kaum fassen. War das ein Streich, den mir mein Bewusstsein spielte? War es womöglich gar kein Bewusstsein? Nahmen irgendwelche Urinstinkte und animalische Triebe die Dinge in die Hand, weil mein Körper und Geist mit der Situation nicht zurechtkamen? Ging das anderen Menschen in einer vergleichbaren Situation auch so?

Eine Stimme, die direkt an meinem Ohr zu sein schien, riss mich jäh aus diesen Überlegungen. „Ihre Gehirnströme zeigen an, dass Sie wach sind. Ich sehe Ihre Reaktion im EEG. Also können Sie mich hören. Ich bin Dr. Stanfort. Sie hatten einen Unfall und befinden sich in einem Krankenhaus. Sie wurden erheblich verletzt, aber wir sind zuversichtlich, dass wir Sie wieder hinbekommen. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe und Ihre Geduld. Es wird nicht leicht werden, aber wir schaffen das.“

Immerhin kein Wachkoma! Warum spürte ich nichts?

Als hätte Dr. Stanfort meine Gedanken gelesen (ein wenig konnte er das wohl, weil er sich ja meine Gehirnströme anzeigen ließ), fuhr er fort: „Wir wollten Sie nicht mit Morphinen überschütten und haben daher Ihre unbeschädigten Nervenverbindungen vorübergehend lahmgelegt. Nach und nach werden Sie Ihren Körper wieder spüren. Wir mussten Ihre Beatmung über einen Luftröhrenschnitt sicherstellen, so dass Sie nicht sprechen können. Wir werden Sie in einem ersten Schritt aber in die Lage versetzen, zu blinzeln. Bitte erschrecken Sie nicht, wenn sie zwar Ihre Lider bewegen, aber trotzdem nichts sehen können. Ihr Augenlicht wird wiederhergestellt, aber dafür ist noch eine weitere Operation erforderlich. Wie ich schon sagte: Wir bekommen das hin, aber Sie brauchen viel Geduld. Wenn ich Sie wieder aufsuche, werden Sie blinzeln können. Einmal für ein Ja, zweimal für ein Nein. Dann können wir uns etwas besser verständigen. Sie machen das gut. Bleiben Sie tapfer!“

Ich klammerte mich an die geäußerte Zuversicht, wenngleich ich die letzten Sprüche als eher routinemäßig abgespult empfand. Ich machte es gut? Was denn? Ich konnte doch rein gar nichts machen!

Das änderte sich in den nächsten … Stunden? Es konnten durchaus auch Tage gewesen sein. Oder nur Minuten. Ich hatte nicht das geringste Zeitgefühl. Dafür kamen andere Gefühle. Sie gefielen mir nicht.

Zuerst war da eine Hitze. Sie schien sich aus meinem Gehirn nach außen auszubreiten. Ich spürte meinen Kopf. Er war heiß. Ich spürte meinen Mund. Er war trocken. Meine Zunge fühlte sich geschwollen an. Das konnte ich jedoch erst zuordnen, nachdem ich eine Weile gebraucht hatte, um festzustellen, woher die Empfindungen kamen und welcher Art sie eigentlich waren. Bewegen konnte ich nichts – weder meine Zunge, noch einen einzigen Muskel in meinem brennenden Gesicht; von meinem Kopf ganz zu schweigen. Ich konzentrierte mich auf meine Augenlider und – tatsächlich! Da bewegte sich etwas. Ich öffnete meine Augen und spürte trotz der Vorwarnung des Arztes so etwas wie Verzweiflung. Da war nichts. Nicht ein Hauch von Licht. Nur Schwärze. Ich war blinder als blind.

Dafür war Dr.Stanforts Stimme wieder da. „Eigentlich dürften Sie jetzt rein gar nichts sehen – auch keine Schatten oder Lichter. Ist das so?“

Ich blinzelte einmal.

„Davon war auszugehen. Das muss uns nicht besorgen. Nach unseren Untersuchen liegt keine Sehnerv-Schädigung vor. Mit der OP wird Ihr Sehvermögen wieder hergestellt – allerdings nach und nach. Es wird eine Weile dauern, bis Sie wieder scharf sehen können.“

Ich blinzelte zum Zeichen, dass ich verstanden hatte … und aus Erleichterung.

„Ich will Ihnen jetzt schon sagen, was Sie erwartet, wenn Sie wieder sehen können, damit Sie dann nicht erschrecken. Es ist längst nicht so schlimm, wie es aussieht und wir gehen davon aus, alle Schäden reparieren zu können, aber ich muss Ihnen ein paar Einzelheiten über Ihren Zustand mitteilen. Denken Sie immer daran: Mit Ihrem Willen, Ihrem Fleiß und Ihrer Geduld bringen wir Sie da durch, okay?“

Ich hätte fast mehrfach geblinzelt. Ich war hektisch und voller Angst. Irgendwie schaffte ich es aber trotzdem, meine Zustimmung durch ein einzelnes Blinzeln zu zeigen.

„Gut. Sie hatten einen Autounfall. Ihr Wagen kam von der Straße ab, stürzte mehrere Meter tief eine Böschung hinab und überschlug sich mehrfach. Das führte zu einer ganzen Reihe von Knochenbrüchen. Sie hatten großes Glück, dass dabei keine inneren Organe verletzt wurden, allerdings haben auch ein paar Wirbel etwas abbekommen. Sie sind nicht querschnittgelähmt, aber es wird eine Weile dauern, bis Sie die Kontrolle über Ihren Körper wiedererlangen werden und Sie werden sich vermutlich für einen längeren Zeitraum mit ein paar verbleibenden Lähmungserscheinungen abfinden müssen.“

Ich konnte nicht fragen, wie lang dieser Zeitraum denn sein sollte. Monate? Jahre? Womöglich war es ganz gut, dass ich die Frage nicht stellen konnte, dachte ich.

„Sie hatten außerdem ein paar starke Schnittverletzungen im Bereich der Extremitäten. Einige Sehnen waren durchtrennt. Wir haben das bereits operiert, aber müssen natürlich mit der weiteren Behandlung bis zur neurologischen … wir müssen warten, bis die Lähmungen zurückgehen, weil wir erst dann die Beweglichkeit sinnvoll prüfen können. Das alles ist jedoch nicht der Hauptgrund dafür, dass wir vermutlich eine ganze Weile miteinander in dieser Klinik verbringen werden. Am längsten wird die Behandlung Ihrer Verbrennungen dauern, denn das Unfallfahrzeug fing kurz nach dem letzten Überschlag Feuer. Bitte prägen Sie sich den folgenden Satz gut ein: Sie werden nicht entstellt bleiben, wenn Sie tun, was wir Ihnen sagen und gut mitarbeiten. Wir haben hier Spezialisten, die zu den Besten gehören. Wenn Sie dabei helfen, dass die ihre Arbeit machen können, wird man Ihrer Haut eines Tages keine Spur des Feuers mehr ansehen. Das wird ein langer, harter Weg, aber wir werden erfolgreich sein. Einverstanden?“

Ich konnte nicht spüren, ob ich weinte. Ich fühlte mich zwar danach, aber dieser Dr. Stanfort hatte so eine Art, mir zu sagen, dass alles gut werden konnte, dass ich beschloss, mich einfach auf ihn zu verlassen. Ich blinzelte einmal.

„Das Feuer und dabei austretende, ätzende Dämpfe haben Ihre Luft- und Speiseröhre in Mitleidenschaft gezogen. Während der Augen-OP werden wir bestimmte, künstlich herbeigeführte Lähmungen beseitigen. Sie werden dann ein paar Empfindungen haben, die Ihnen seltsam vorkommen werden, aber Sie können sich darauf verlassen, dass Ihnen nichts passieren wird. Sie werden feststellen, dass Sie künstlich beatmet werden, ohne dass Mund oder Nase einbezogen sind. Die Beatmung erfolgt direkt über die Trachea. Einige Zeit nach der nächsten OP werden wir das Gerät abschalten können. Außerdem werden Sie nicht in der Lage sein, zu schlucken. Ihre Ernährung erfolgt nach der intravenösen Phase über eine Sonde. Weil sie nicht gebraucht wird und weil wir ausschließen wollten, dass Sie damit versehentlich Schleimhäute, die noch längere Zeit nicht verheilt sein werden, berühren, haben wir Ihre Zunge lahmgelegt und im Zungenbett vernäht. Ihr gebrochener Unterkiefer wurde mit Schrauben arretiert, die wir mit einem Spezialschlüssel von außen leicht verstellen können. Auf diese Weise stören keine unbewussten Bewegungen das Zusammenwachsen Ihrer Knochen. Auf Ihr Gesicht haben wir eine dermatologische Spezialbeschichtung aufgetragen, welche die Bildung von Narbengewebe verhindert. Sie werden feststellen, dass Sie mit Ausnahme der Augenlider keine Kontrolle über Ihre Gesichtsmuskeln haben. Das haben wir bewusst mit Botox herbeigeführt, um die Heilung nicht zu gefährden. Die Beschichtung muss über einen längeren Zeitraum einwirken, ohne dass es zu Verwerfungen kommt. Zum Schutz des Materials befindet sich eine Maske auf Ihrem Gesicht, die Sie auf gar keinen Fall abnehmen dürfen. Wir haben sie daher mit kleinen Schrauben direkt an den Gesichtsknochen befestigt. Das Material der Maske ist zwar extrem dünn, aber hart. Es sieht ein wenig aus wie Porzellan und ist den Konturen Ihres Gesichts exakt angepasst. Auf diese Weise verhindern wir, dass es an irgendeiner Stelle zu Fehlentwicklungen bei der Neubildung der Epidermis kommt. Außerdem werden Sie sich gleich ganz gut wiedererkennen. Wir haben hier noch eine weitere Patientin mit ähnlichen Verletzungen. Ich glaube, die wird uns nur unter Protest erlauben, die Maske zu entfernen, so sehr hat sie sich schon daran gewöhnt.“

Ich ging davon aus, dass Dr. Stanfort mir auf diese Weise Mut machen wollte, aber er erreichte eher das Gegenteil, denn das klang danach, als würde ich für sehr, sehr lange Zeit mit einem Fremdkörper herumlaufen müssen, den man auf mein Gesicht geschraubt hatte. Was mich trotzdem nicht verzweifeln ließ, war die Hoffnung, dass mein offenbar übel verbranntes Gesicht eines Tages wieder halbwegs hübsch aussehen würde.

Immerhin begriff ich jetzt, was sich da so merkwürdig anfühlte. Die hatten tatsächlich etwas auf meinen Kopf geschmiert … und auch noch meine Zunge festgenäht!

„Ich gebe Ihnen jetzt ein Mittel zum Einschlafen. Dann werden wir Sie aus der Dunkelheit holen. Wie gesagt – lassen Sie sich Zeit! Ach ja – Sie werden nicht immer flach liegen. Da Sie nicht schlucken können, lassen Sie dann einfach das, was in der Horizontalen nach hinten durchläuft, aus Ihrem Mund laufen. In der Maske befindet sich für diesen Zweck eine Öffnung. Wir sehen uns nach der OP.“

Zur Dunkelheit gesellte sich wieder die (relative) Stille.

2: Weiß

Mein nächstes Aufwachen vollzog sich langsam. Das Licht war schon da, als mein Bewusstsein gerade erst startete. Es war unangenehm. Ich konnte es nicht wegblinzeln.

Mit der Zeit wurde das Licht blasser. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, in eine Taschenlampe blicken zu müssen. Mit dem Nachlassen kamen erste Konturen, Umrisse, Farben. Ich hatte keine Ahnung, was ich sah, aber ich war froh, dass ich sah. Offenbar hatte Dr. Stanfort Wort gehalten.

Ich hoffte, dass dies nicht alles bleiben würde.

Das nennt man dann wohl „Tunnelblick“, dachte ich.

Mehrfach versuchte ich, durch Blinzeln meine Augen zu benetzen, weil ich hoffte, dadurch ein schärferes Bild zu bekommen, aber aus unerfindlichen Gründen klappte das Blinzeln einfach nicht mehr. Wenn das so bleiben würde, dachte ich, hätte ich wohl ein Problem. Noch eins.Mit meinen Augenlidern hatte ich immerhin auf Fragen antworten können und so ein Mindestmaß an Ausdrucksmöglichkeit gefunden. Wenn das nun gegen einen kleinen, undefi-nierbaren Farbklecks ausgetauscht worden wäre, hätte ich keinen guten Deal gemacht. Ich konnte nicht sprechen und mich nicht rühren. Mein Körper schien mir nicht mehr zugehören. Wie sollte ich mich verständlich machen? Wie sollte ich erklären, dass meine Arme und Beine allmählich anfingen, zu schmerzen?

Schmerz?

Schmerz, den ich fühlen konnte?

Das Gefühl kam zurück?

Ich war hin- und hergerissen zwischen Aufregung, Angst und Enttäuschung. Was passierte mit mir?

Tatsächlich kam ein leichtes, unangenehmes Stechen aus meinen Oberarmen und meinen Schenkeln irgendwie in meinem Gehirn an. Ich war nicht sicher, ob ich es toll finden sollte, ausgerechnet diese Unannehmlichkeit zu fühlen, aber beschloss ganz vernünftig, dass ich mich darüber freuen sollte.

Neben dem Schmerz kam noch ein anderes Gefühl und das kannte ich ja schon. Hätte man mir gesagt, in welchen Situationen ich einst ohne erkennbaren Grund geil werden würde – ich hätte nicht gelacht. Ich hätte Ohrfeigen verteilt!

Ich konzentrierte mich lieber auf den kleinen Tunnel, der mein Fenster zur Welt war. Tatsächlich wurde das Bild langsam schärfer. Es musste die Zimmerdecke sein. Davor hing irgendeine Metallstange. Die konnte ich schon halbwegs gut erkennen. Leider änderte sich rein gar nichts am Rest des Bildes. Der blieb milchig-weiß und schemenhaft. Mit dem Gesichtsfeld sollte ich mich dann wohl besser nicht in den Straßenverkehr wagen, dachte ich. Hätte ich es gekonnt, wäre mir vermutlich ein schiefes Lächeln aus Galgenhumor im Gesicht erschienen, aber man hatte mir ja die Gesichtsmuskeln komplett lahmgelegt. Ich konnte nicht einmal mit dem Mundwinkel zucken. Hatte ich das alles richtig verstanden? Die hatten mir eine Porzellanmaske auf die Gesichtsknochen geschraubt? Das sollte eine Therapie gegen Verbrennungen sein? So hatte es Dr. Stanfort jedenfalls erklärt. Ob ich wohl einen Spiegel bekommen würde? Ob dann vielleicht mehr als dieser kleine Tunnel-Ausschnitt zu sehen sein würde? Wollte ich das überhaupt sehen? Würde ich mich mit dieser Maske wiedererkennen?

Das Öffnen meiner Zimmertür riss mich aus den Gedanken und bewahrte mich vor Trübsal. Ich ging davon aus, nun bald Dr. Stanforts Gesicht in meinem kleinen, runden Augenbildschirm sehen zu können, aber die Schritte klangen nicht nach ihm. Sie klangen überhaupt sehr … merkwürdig. Ich hätte schwören können, dass gerade eine Frau auf Stöckelschuhen mit Metallabsätzen mein Zimmer betreten hatte, aber sogar dafür erschien mir das „Klick, klick“ viel zu schnell und irgendwie … unstet.

Es kam näher. Sonst hörte ich nichts. Ob die Besucherin wohl wusste, dass ich mich nicht rühren und mein Gesichtsfeld nicht verändern konnte? Ich hatte nur diesen winzig kleinen Ausschnitt. Wenn sie sich nicht über mich beugen würde, hatte ich keine Chance, sie zu sehen.

Sie schien es zu wissen.

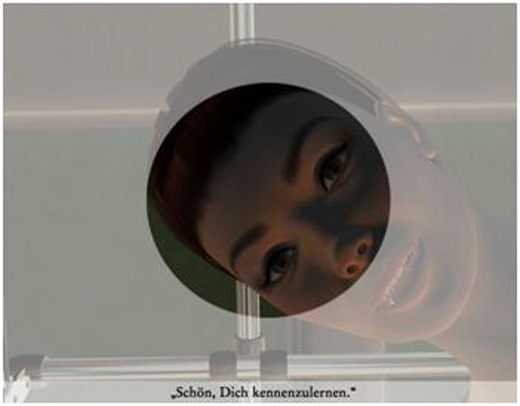

Sie beugte sich über mich.

Mein Herz blieb fast stehen.

Ohne das Gerät, das mir Luft in den Hals pumpte, wäre mein Atem glatt stehengeblieben.

Sah ich etwa auch so aus?

Kein Zweifel – das musste die Patientin sein, von der Dr. Stanfort gesprochen hatte. Die Konturen ihres Gesichts wirkten nicht nur durchaus menschlich, sondern sahen regelrecht hübsch aus.

Das war es dann aber auch schon mit der Menschlichkeit. Die Maske kam mir tatsächlich vor wie Porzellan. Sogar in meinem winzigen Blicktunnel konnte ich das ganz deutlich sehen. Die Oberfläche war vollkommen glatt. Es gab keine Augenbrauen. Selbst das hätte ich womöglich gar nicht so schlimm gefunden. Was mich wirklich schockierte, war die Schraube, die sich über der Nase der Frau, exakt in der Mitte der Stirn, befand. Diese Schraube machte aus Dr. Stanforts Erklärungen harte Realität für mich. Damit war es „echt“, dass auch ich eine solche Maske trug und dass dieses Ding unverrückbar mit meinem Kopf verschraubt worden war.

Die Frau sah mich an. Ich konnte den Ausdruck in ihren grün-braunen Augen nicht deuten.

Dann verschwand der weiße Kopf wieder aus meinem Tunnel. Das schnelle, stakkato-artige Klicken bewegte sich von mir weg. Ich hörte das Öffnen und Schließen der Tür.

Die Frau war fort.

Sie hatte kein Wort gesprochen.

Da Dr. Stanfort ähnliche Verletzungen erwähnt hatte, ging ich davon aus, dass meine Mitpatientin ebenfalls keine Luft an ihren Stimmbändern entlangströmen lassen konnte und so stumm war wie ich.

Ich beschloss, den Kontakt zu ihr zu suchen, sobald es mir etwas besser ging. Immerhin konnte diese Patientin mich besuchen. Sie konnte sich bewegen und sogar laufen. Meine Hoffnung war in diesem Moment stärker als das Erschrecken über den seltsamen Anblick der Maske.

Irgendwann, etwas später … viel später … ich hatte keine Ahnung, tauchte dann Dr. Stanfort auf. Er stand neben meinem Bett, nur weniger Zentimeter von mir entfernt, aber ich konnte ihn nicht sehen, weil er sich nicht in mein kleines Blickfeld vorbeugte. Mist! Vielleicht war er ja attraktiv? Womöglich hätte er ja meine immer häufiger auftretenden, erotischen Tagträume bereichern können?

„Wir konnten durch Messungen feststellen, dass die OP erfolgreich war“, kam er gleich zur Sache. „Wir mussten allerdings das Verfahren abändern, weil Ihre Augen noch nicht so weit waren, sich selbst vor Austrocknung schützen zu können. Statt Ihnen eine künstliche Netzhaut zu implantieren, haben unsere Spezialisten beschlossen, lieber auf Ihre Selbstheilungskräfte zu setzen. Das ist die auf Dauer sicherere und wirksamere Methode, aber es schafft zu Beginn die Unannehmlichkeit, dass wir Ihre Maske modifizieren und Schutzhüllen für Ihre Augen integrieren mussten. Dadurch mussten wir zugunsten schnellerer Heilung auf Beweglichkeit verzichten. Um ihre Augenlider nicht an der starren, von außen trockenen Hülle zu verletzen, haben wir sie in geöffneter Stellung fixiert. Damit ist Ihnen leider kein Blinzeln mehr möglich. Wir werden uns aber schon bald auf andere Art und Weise verständigen können. Zum Schutz des nachwachsenden Gewebes mussten wir den Ausschnitt der Schutzhülle, durch den Sie sehen können, so klein wie möglich halten. Die Alternative wäre ein kompletter Einschluss mit der Folge gewesen, dass Sie bis zur vollständigen Heilung blind gewesen wären. So dürfte hingegen innerhalb des Ausschnitts schon sehr bald eine zufriedenstellende Sehschärfe erreicht werden. Ich hoffe, Sie verstehen, dass wir das in Ihrem Sinne entschieden haben. So. Im Laufe der nächsten Tage werden Körpergefühl und taktile Empfindungen zurückkehren. Wir geben Ihnen etwas gegen die Schmerzen. In ein, zwei Tagen können wir dann damit beginnen, Ihren Oberkörper aufzurichten und erste Muskelgruppen wieder zu aktivieren. Wenn alles gut verläuft, können Sie schon in wenigen Tagen sitzen und das Bett auch mal verlassen. Ich denke, das sind ganz gute Nachrichten.“

Für die Aussicht, mich endlich wieder bewegen zu können, würde ich eine Zeitlang damit leben können, ein Blickfeld von der Größe eines Make-up-Entferner-Pads zu haben, beschloss ich. Was mir hingegen Sorgen machte, waren die erwarteten Schmerzen. Ich konnte ja jetzt schon spüren, wie das Gefühl allmählich zurückkam. Meine Fingerspitzen kribbelten, ich hatte das dumpfe Empfinden, mit den Füßen in einen Schraubstock geraten zu sein und in meinem Unterleib breitete sich ein Pochen aus, das nicht (nur) von dieser seltsamen Geilheit zu kommen schien. Ich konnte mich nicht mitteilen. Ich konnte weder schreien, noch stöhnen. Ich konnte meine kribbelnden Finger keinen Millimeter weit bewegen und meine Augen blickten starr (und vermutlich ausdruckslos) geradeaus. Was, wenn die Schmerzen schlimmer würden als die Ärzte es annahmen? Ich hatte keine Chance, eine höhere Dosierung der Schmerzmittel zu verlangen.

In diesem Moment traf mich mit Wucht eine Erkenntnis, der ich mich bis dahin noch gar nicht gestellt hatte: Ich konnte nicht nur nicht nach Medizin fragen. Ich konnte gar nichts fragen. Ich war dem Klinikpersonal vollkommen und in jeder Weise ausgeliefert. Wenn diese Leute einen Fehler machen würden, konnte ich nichts dagegen tun. Ich konnte nicht einmal Feedback geben – jedenfalls vorläufig. Ich konnte nur hoffen, dass Dr. Stanfort eine Idee hatte, wie ich mich künftig mitteilen sollte – jedenfalls so lange, bis ich nicht mehr durch ein Loch in meinem Hals atmen musste.

Das setzte voraus, dass meine Luftröhre überhaupt repariert werden konnte. Dr. Stanfort hatte gesagt, man würde mich wieder „hinbekommen“. Schloss das Dinge wie Sprache und ein normales Blickfeld eigentlich ein?

Ich hatte keine Gelegenheit, mich in einen Strudel trüber Gedanken zu begeben, denn ich bekam schon wieder Besuch.

Diesmal war ich sicher, das typische Klacken hochhackiger Schuhe zu hören. Irgendwie mochte ich dieses Geräusch – vor allem, wenn ich es selbst erzeugte, denn dann fühlte ich mich stets irgendwie sexy. Ob ich wohl jemals wieder Stöckelschuhe würde tragen können? Meine Besucherin schien das ganz gut zu können, denn ihre Schritte hörten sich sicher an. Umso erstaunter war ich, als ich die noch recht junge Stimme hörte.

„Ich bin Schwester Rachel. Ich schlage vor, dass wir gleich auf Förmlichkeiten verzichten, denn wir werden in nächster Zeit eng zusammenarbeiten.“

Eine Krankenschwester auf High-Heels? Ich musste mich wohl doch getäuscht haben. Rachel klang sympathisch.

„Du steckst in einer schwierigen Lage. Es wird eine Menge Arbeit, Dich da herauszuholen, aber wir schaffen das. Es ist wirklich wichtig, dass Du mir vertraust. Ich sehe Dich nicht als eine Art Werkstück oder als eine lästige Kundin, sondern als eine Frau, die ich dabei unterstützen will, dass sie wieder auf die Beine kommt. Insofern will ich nicht irgendeine Schwester sein. Ich bin auf Deiner Seite. Das musst Du wissen.“

Wie zutreffend Rachels Äußerungen wirklich sein sollten, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.

„Ich weiß, dass Du Deine Augen nicht bewegen kannst. Du kannst Dich auch nicht äußern. Also übernehme ich das mal: Hallo. Schön, Dich kennenzulernen.“

Das Gesicht wirkte so nett wie Rachels Stimme. Wenige Menschen können ermessen, wie es ist, in einem bewegungsunfähigen Körper zu stecken und total abhängig von Fremden zu sein. Viel mehr als in alltäglichen, sozialen Beziehungen kommt es in einer solchen Lage darauf an, dass einfach „die Chemie stimmt“. Mit Rachel stimmte sie seit dieser ersten Begegnung. Ich war heilfroh!

Ich fand die junge, hübsche Schwester so sympathisch, dass ich sogar stoisch ertrug (was hätte ich auch sonst schon tun können?!), als sie sich wieder wegbewegte und ich ihre Stimme aus Richtung des Fußendes meines Krankenbettes hörte. „Du wirst jetzt bald ein Ziehen und Drücken in Deinem Unterleib spüren. Das sind Blasen- und Darmkatheter. Sie sind anders konstruiert als klassische Verweilkatheter. Die Ärzte bestehen darauf, dass die Verbindungs- und Endstücke im Körper bleiben. Weil die verklebt sind, besteht insoweit keine Infektionsgefahr. Wir müssen nur regelmäßig die Beutel wechseln und alle paar Tage die äußeren Schläuche. Das hat immerhin den Vorteil, dass Du nicht immer wieder neu die Unannehmlichkeiten des Einführens über Dich ergehen lassen musst. Wenn Dein Gefühl wieder da ist, würde Dir das nämlich nicht gefallen.“

Ich hoffte, dass es nicht zu sehen war, was allein das Wort „Einführen“ in mir auslöste. Verrückt!

„Ich sehe, dass Du nachrasiert werden musst. Das mache ich gleich, während Du isst. Wenn ich mit dem Schlauch-wechsel hier fertig bin, bekommst Du einen anderen, größeren Schlauch an Deine externe Magensonde angeschlossen. Danach übernimmt eine Maschine die Versorgung. Die Wundränder der Sonde sind gut verheilt. Der Verband kann bald entfernt werden. Du wirst vielleicht heute schon spüren, wie sich Dein Magen langsam füllt. Du musst keine Angst haben! Sensoren kontrollieren ganz genau, dass Du nicht zu viel und nicht zu wenig Nahrung bekommst. So. Ich glaube, ich rasiere Dich erst und schließe danach die neuen Außenschläuche an. Im Moment dürfte ja nichts nachlaufen und falls doch, haben wir den Gummibezug der Matratze schnell gewechselt. Warte! Ich lege doch lieber ein paar Tücher aus … falls Du tropfst.“

Hatte sie es doch gesehen? War ich etwa nass? In meiner Lage? Ich konnte es immer noch nicht fassen. Wenn ich doch nur etwas mehr von dem hätte sehen können, was um mich herum passierte! So dachte ich. Ich wusste ja nicht, welches Bild sich mir dann geboten hätte. Das war vermutlich auch besser so.

Der Schrecken, den meineHilflosigkeit auslöste, war schon schlimm genug. Nicht auszudenken, was in mir vorgegangen wäre, wenn ich zu diesem Zeitpunkt schon die wahre Natur meines Zustandes erkannt hätte … und seine wirkliche Ursache! |